FOUND

-暮らしanswer-

災害ボランティア活動とは?心得や参加方法を活動例から学んだことを基に解説

災害ボランティアとは、地震や水害などの自然災害時に、被災地で復旧や復興を手伝うボランティア活動のことです。

あなたは、災害が発生したとき「被災地を応援したい」と感じますか?

支援したい気持ちは、義援金で表すこともできます。一方、災害ボランティア活動とは、体を使って支援活動をするので、自身の安全に配慮することも大事です。

当編集部は、実際に行ってきた災害ボランティア活動の体験談を参考にしながら、災害ボランティアとは具体的にどんな活動をするものなのかを詳しく解説し、活動に参加することで得られるメリットや、どのようにして始めるべきかをご紹介します。

災害ボランティア活動とは、どのような役割を果たし、どのように貢献できるのかを知り、被害を受けた方々の生活再建をサポートする行動に移すことを考えてみてください。

Contents

災害ボランティア活動とは|自主的な救援・支援活動

災害ボランティアとは、「災害時に自主的に救援・支援に参加する」ことです。

被災者の生活支援・生活再建など被災者に寄り添うボランティア活動です。

関係者の人たちは、災害ボランティアを略して「災ボラ」と呼んだりもしています。

過去の大きな災害で参加した災害ボランティアの数は以下の通り。

全国都道府県・市町村の社会協議福祉会には災害ボランティア団体がある

ボランティア活動を支援・推進しているのが、全国社会福祉協議会団体です。

参考 ・全社協 被災地支援・災害ボランティア情報 公式サイト

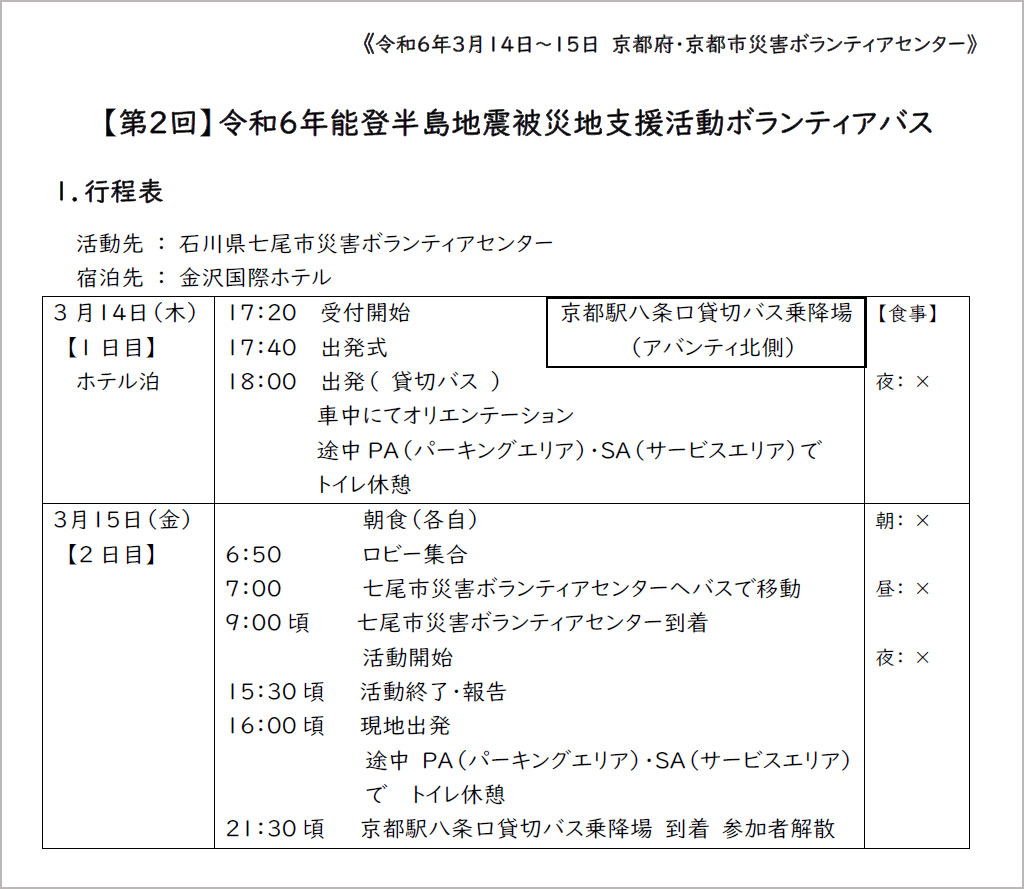

また、市町村社会福祉協議会以外にも、各市の団体もあります。当社編集部のある京都では、京都市災害ボランティアセンターという、災害ボランティア活動を支援する市の団体があります。

災害ボランティアの心得と役割・活動例

大規模な自然災害が発生した際、見返りを求めず、自発的に被災地への支援活動を行います。

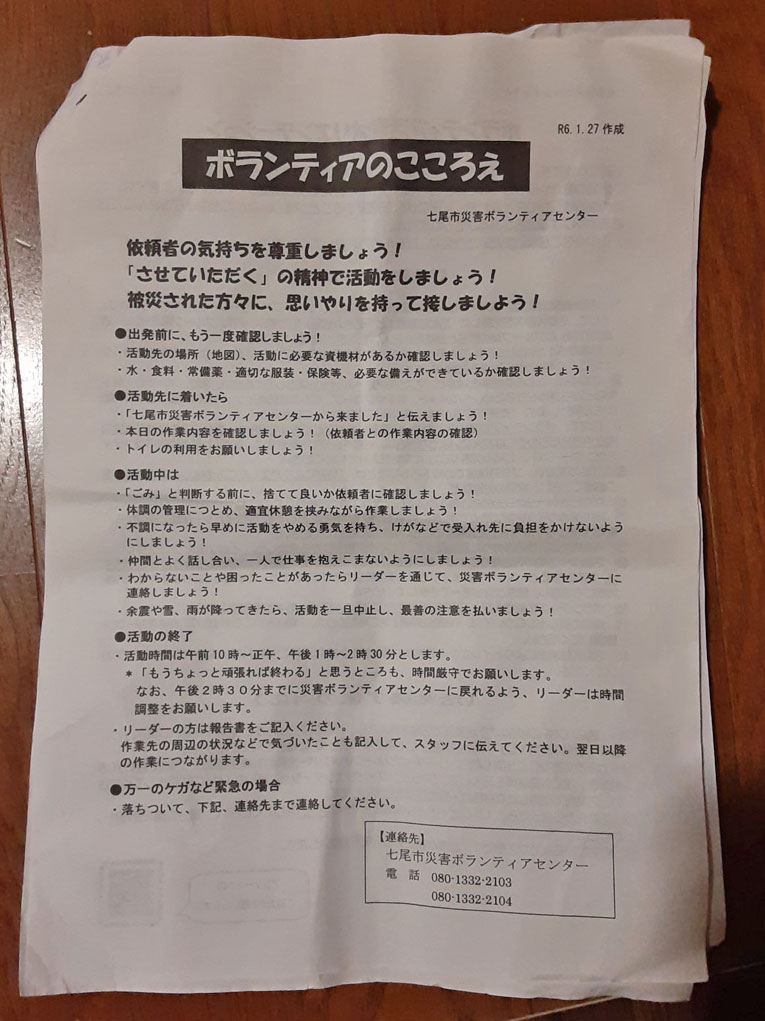

基本的な心得は、実際に災害ボランティア活動をする前に確認できます。

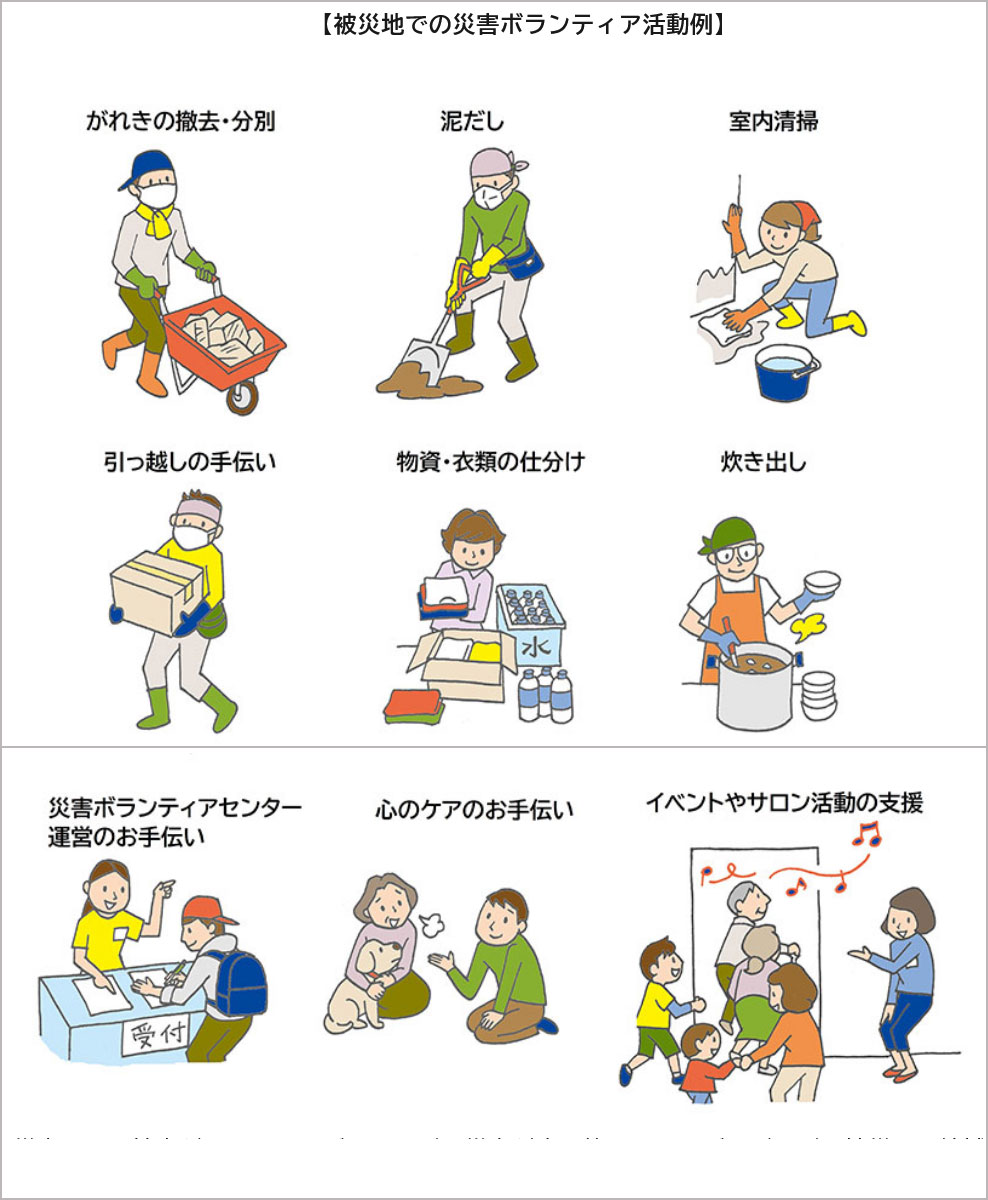

一般参加の災害ボランティア活動の具体的な活動例としては、次のとおりです。

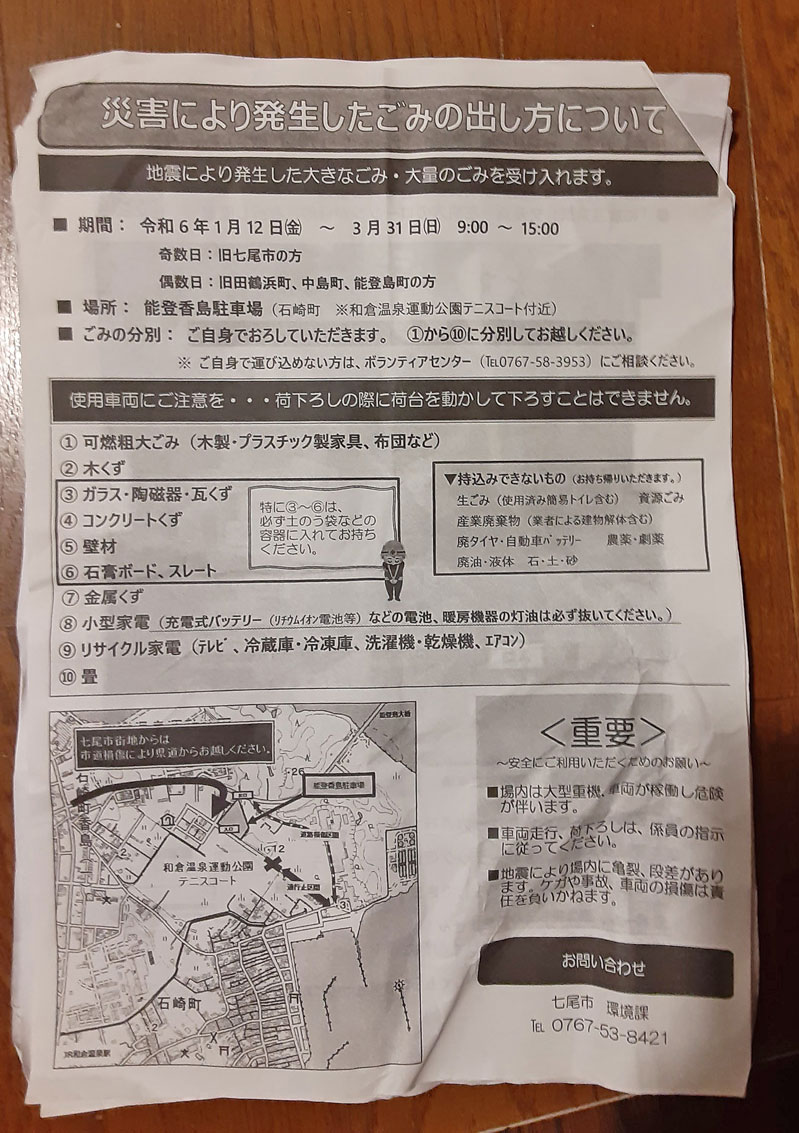

- がれきの撤去・分別

- 泥出し

- 室内清掃

- 炊き出し

- 物資の仕分け方

- 心のケア等

出典:内閣府大臣官房政府広報室 政府広報オンライン

家屋の片付けや炊き出しといった直接的な支援だけでなく、被災者の心のケアや交流機会作りなど、被災者のニーズに対応した活動を行います。

jvoadやNPOといった「災害ボランティア活動のプロ」の支援団体になってくると、重機車両を使って被災して空き家になった家の取り壊しやがれき撤去、屋根のブルーシート掛けや補修といった措置で被災地を応援する活動例もあります。

災害ボランティア活動は多くの場合、被災地の災害ボランティアセンターから希望を聞かれ、指示を受け実施する仕組みになっているので、迷うことはありません。

被災地の災害ボランティアセンターは現地の状況を把握しているので、的確な指示をしてくれます。

最近の大きな災害では、令和6年能登半島地震がありました。石川県から災害ボランティアの要請があり、筆者はこの時に、初めて災害ボランティに参加し、被災地で支援活動をしました。

実際に応援に行く前に現地情報を確認する

災害が発生したら、すぐにでも被災地へ駆け付けたいと思うかもしれませんが、現地の状況によってボランティアの受入れ体制が整っていない場合があります。

行く前に被災地の状況を確認することが重要です。災害があった都道府県ホームページや、全国社会福祉協議会団体のSNSやウェブサイトで状況を確認することができます。

高速道路の使用は料金が無料になる措置がある

災害ボランティア活動に使用する車両に対して、高速道路の通行料金が無料になる措置があります。

被災自治体から高速道路会社に要請があり、災害ボランティア車両高速道路通行証明書を発行することで、料金所係員に提示することで適用されます。この制度は、道路整備特別措置法に基づいています

自身で車両を運転して被災地に向かう場合、高速道路や道路が通行止めになることに注意

ただし、自身の車両を運転して被災地に向かう場合、高速道路や一般の道路が被害を受け通行止めになる場合は多々あります。

また、一般参加活動の災害ボランティア参加者が次々と自身の車両で向かえば、駐車場の確保も困難です。

当編集部が、NPOとして災害ボランティアの活動されている人から、令和6年能登半島地震の災害ボランティア活動の体験談を聞いた話では、

地震のあった数日後に、水や食料、支援・救済道具を車両に積んで高速道路で向かわれたのですが、被災地の高速道路や一般道路の被害状況が思っていたよりひどく、現地に進めず立ち往生し、車両拍で過ごしたような話も聞きました。

災害ボランティア活動の募集要項では、参加者自身の車両乗り入れについての事前説明があり、被災地の高速道路や一般道路の復旧が終わるまで、個人自身の車両の乗り入れが禁止になる場合が多いため、事前に被災地の交通情報を入手し、それに従って計画することも重要です。

被災地へ行く前に準備しなければならないことは?

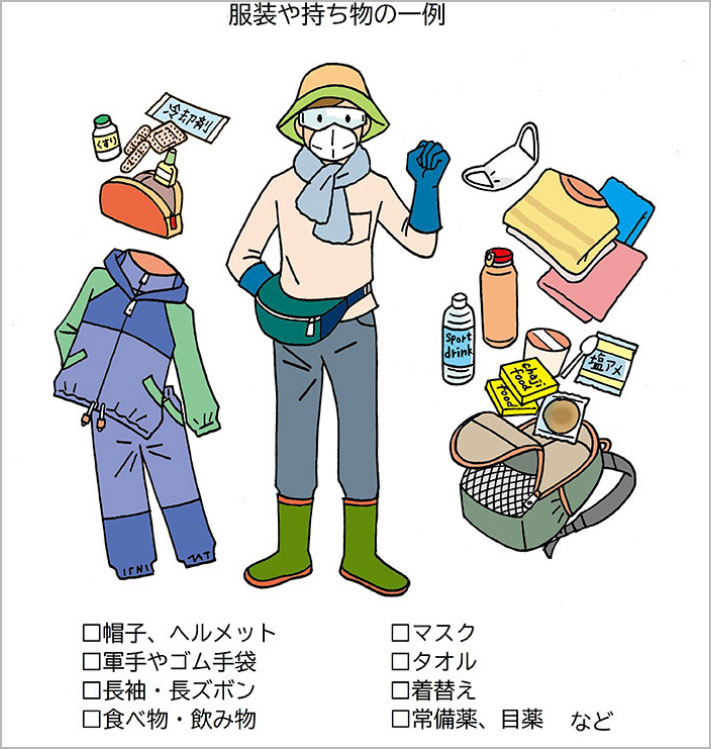

被災地で災害ボランティア活動をするときの準備はとても大切です。

準備不足で救援・支援活動をすると、自信がケガや事故にあうリスクが高まります。救援・支援に行っているのに、自分が救援・支援される側になっては困ります。

活動時の服装と道具

活動時の服装は、特に決まりはありませんが、屋外の泥だしやがれきの撤去を行う場合は、作業服や汚れてもいい服で行きましょう。

また、雨天を想定してレインコートを準備するのもおすすめ。

水害にともなう泥出しや片付けの作業を行う場合には、マスク(防塵マスクなど)、ゴム手袋(厚手で長めのもの)、長靴等が必要です。( コンタクト使用の方は、ゴーグル装着も考えてください。)

出典:内閣府大臣官房政府広報室 政府広報オンライン

災害ボランティア保険とは|加入方法について

災害ボランティア保険とは、災害ボランティア活動をするときのボランティア活動中の事故に備えた保険です。基本的に災害ボランティア保険には必ず加入することが望まれます。

保険加入には社会福祉協議会への登録が必要となりますので、事前にお住まいの地域の社会福祉協議会に確認します。

参考 ・ボランティア活動保険加入について

災害ボランティアに参加する方法とは

災害ボランティア活動に参加する方法をいくつかご紹介します。

災害が起こったときは、被災地のホームページから個人で参加できる

個人で災害ボランティア活動に参加する方法は、災害時に被災地の自治体のホームページを確認することです。

「災害ボランティア●●県」とネット検索すれば、すぐに見つけられるでしょう。

当編集部が令和6年能登半島地震のとき、最初にボランティア募集を見つけたのも、石川県ホームページの「災害ボランティアのお知らせ情報」からでした。

手順通り登録を済ませると、災害ボランティア活動の心得や手順書、日時、集合場所等がメールで届きます。  この仕組みで令和6年2月に初めて災害ボランティア活動を経験。

この仕組みで令和6年2月に初めて災害ボランティア活動を経験。

災害ボランティアセンターからボランティア参加の募集メール

その後、各都道府県の災害ボランティアセンター(社会福祉協議会、行政、ボランティア団体など、様々な主体が連携して行われます)にも我々が参加した情報が共有され、災害ボランティアセンター主催として改めて新しい募集が来ました。

個人募集では、京都から石川県までは電車や高速夜行バスを利用しましたが、災害ボランティアセンターでは、京都から団体バスを出していただき、同じ活動をする方々と一緒になって被災地に向かいました。

このように、1度実績ができると災害ボランティアセンターが災害ボランティア活動をする我々の支援もしてくれます。

(認定NPO法人団体)全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(JVOAD)

災害ボランティアに参加する方法として、特定非営利活動法人(認定NPO法人)全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(jvoad)という団体へ登録する方法があります。

参考 ・特定非営利活動法人(認定NPO法人)全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(jvoad)

公式サイトでは、大きな災害があった際に、ボランティア募集の情報が掲載され、メールで募集が届きます。

実際の災害ボランティア活動の経験で学んだこととは

実際の災害ボランティア活動で学んだことで、一番印象が大きかったのが、「同じ思いの老若男女の方がこんなにたくさんいるんだ」ということでした。

能登半島地震の災害ボランティアでは、毎週ボランティアに参加申し込みするのですが、募集開始から早いと数十秒、遅くても1時間くらいで募集人員に達して締め切りになりました。

また、実際に被災地に行くと、若い方の災害ボランティアの方が多かったことには驚きでした。

若いのに、ボランティアの心得をもって支援に来ている人たちを見て、高齢に近い私たちが尊い心を教えられたような感じでした。

災害ボランティア活動でしてはいけないことも学びました。相手の気持ちを尊重するのがボランティア活動です。

例えば、被災地の方に話しかける言葉として、「早く忘れた方がいい」「がんばって」「前向きに行きましょう」などは、こちらは良かれと思ってかけている言葉でも、それが相手を苦しめる場合があります。

このように、実際に災害ボランティア活動を体験してこそ、知ることができる学びがたくさんありました。

ボランティアの縁で今でもつながっている農業地区の「なたうち」とは

当編集部では、令和6年の間、能登半島地震での災害ボランティア活動に6回参加しました。

その中で、お米を作っている七尾市中島の「なたうち」という農業地区に、「排水溝の泥上げ作業」の災害ボランティアに行きました。

なたうちでも地震の影響で家が倒壊寸前になり、Ⅰターンでなたうちに移住していた方々数名が地元へUターン帰省されたため空き家になり、農作業の人手が足らない状態となったため、災害ボランティア活動の要請がありました。

田んぼのあちこちで漏水し、畔が崩れたりで、修繕作業のお手伝いもさせていただきました。  この悲惨な状況で、この年の稲の収穫はどうなるのか?とても不安な日々が続いたそうです。

この悲惨な状況で、この年の稲の収穫はどうなるのか?とても不安な日々が続いたそうです。

継続的な支援が必要であったため、この地区のボランティアに積極的に参加し農作業のお手伝いをしていました。その甲斐あってか、なんとか秋には稲の収穫ができました。 そして、なたうちの方々がとても友好的に接していただき、交流が深まってボランティア活動も継続でき、令和7年に入っても農業ボランティアとして現地で活動しています。

令和7年の農業ボランティア関連の報告について

ボランティア活動で出会った、同じ心を持った方々との活動が今も続いています。

令和7年4月後半、なたうち地区では田植えのシーズンを迎え、当編集部「加藤」となたうちで知り合った「本領亮一さん」とで、農業ボランティアに参加しました。

本領さんは、株式会社本領の代表で、合気道講師とマンダラ認定コーチを務めておられます。

今回は初めて田植え機を運転し、苗を植えました。

秋には2人が植えた苗が立派な稲に育って、収穫されることを祈っています。

参考 ・iAnswer株式会社代表取締役加藤明久が令和6年能登半島地震災害ボランティア活動の継続として石川県なたうち地区の農業ボランティアに参加

防災士とは

令和6年の災害ボランティア活動の経験から、京都府、京都市との連携も深まりました。それにより、災害ボランティアセンター関連団体から災害ボランティアの質の向上に係る情報も届きます。

その一つに「防災士の資格取得」の情報がありました。防災士とは、以下のとおりです。

防災士とは”自助”“共助”“協働”を原則として、社会の様々な場で防災力を高める活動が期待され、そのための十分な意識と一定の知識・技能を修得したことを日本防災士機構が認証した人です

万が一、住んでいる地元が被災地になれば、防災士が避難誘導、救援・支援活動の中心的立場となって行えるための知識を学べます。

当編集部は、令和7年に防災士の資格を取得し、今後の災害に備え、平常時から災害救済・支援活動ができる仕組みの準備も行っています。

防災士になるには「救急救命講習(簡単な実技訓練。消防署に申請・無料)」「防災士養成研修講座(有料)」を受講します。

令和7年も各都道府県で講習が開催されています。実施要項はこちらをご覧ください↓

参考 ・防災士とは|日本防災士機構

iAnswer株式会社編集部

加藤 明久(Akihisa Kato)

found総編集部統括主査