FOUND

-暮らしanswer-

低所得者の固定資産税免除の条件は?非課税世帯の減免についてわかりやすく解説

低所得者の個人に対する「固定資産税の免除の有無」についての疑問にお答えします。

低所得者が固定資産税を支払う際に免除される法律や条件はあるのでしょうか?

結論として、固定資産税に関する法律には、低所得者等が所有する固定資産に対する減免を適用できる場合があり、低所得者に対しては「全額免除」でなく「一部免徐」が一般的です。

ただし、条件があり、すべてに該当している納税義務者が対象です。尚、注意点として、対象者や条件は市町村によって違いがあるので、住んでいる住宅のある各自治体に問合わせ相談し確認が必要です。

また、生活保護受給者にも、固定資産税の救済処置がありますので、このあと解説します。

この記事では、「固定資産税には免除や免税があるのか?」という疑問に答え、低所得者がどのようにして減免を受けられるのか、またその割合や免税金額の計算について解説します。

Contents

低所得者が知っておくべき固定資産税の一部免除対策の内容について

固定資産税は、土地や建物などの固定資産に対して課される税金で、毎年発生します。住宅としての土地や建物は命や財産を守るために必要不可欠であり、住んでいる建物や土地を手放して固定資産税の免除や減額を考えるのは困難です。

よって、低所得者にとって固定資産税は負担の大きい税金と言えるでしょう。

しかし、国や自治体では、低所得者の方に対し固定資産税の負担を少なくする法律があり、減免申請することによって固定資産税を減額や一部を免除することが可能です。

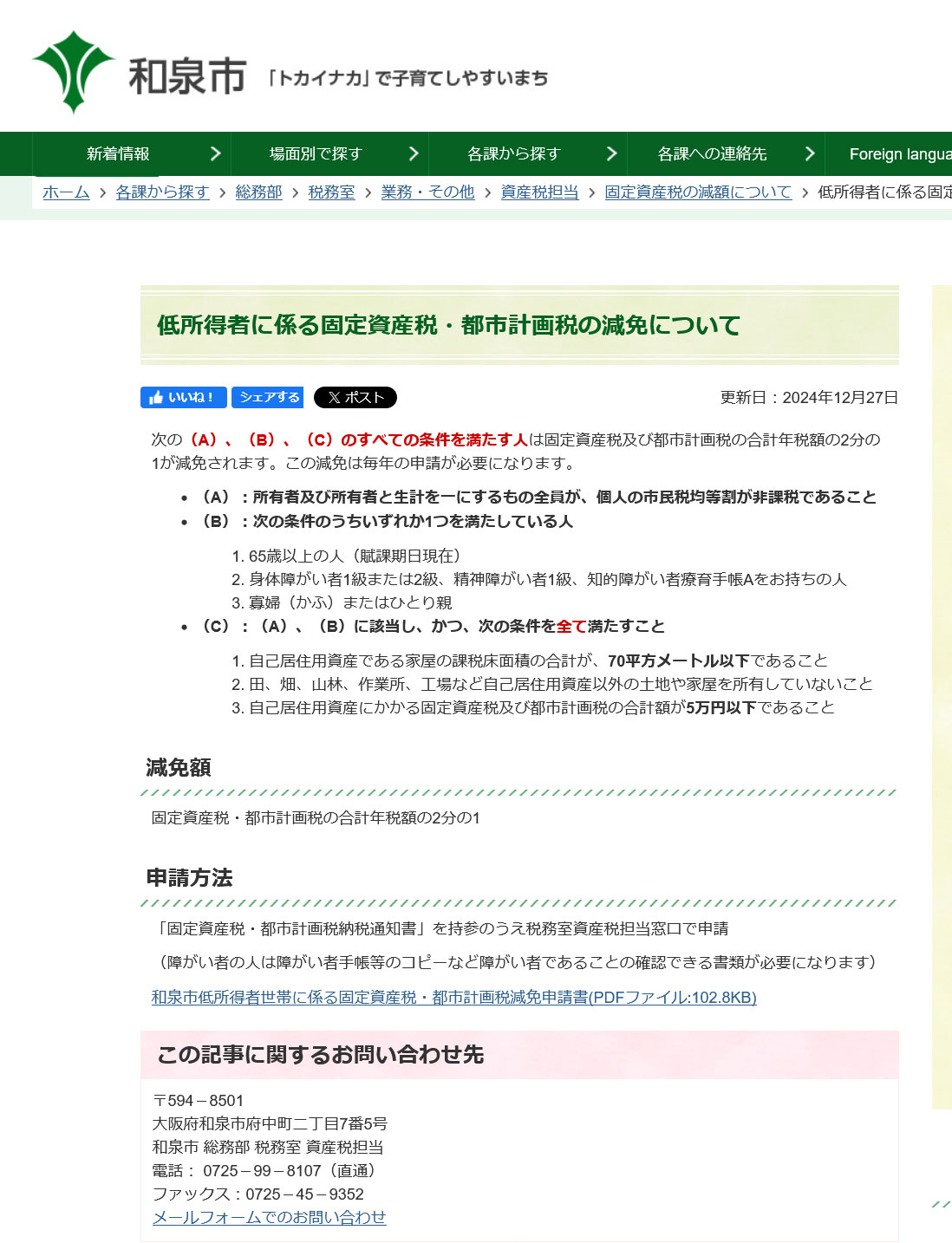

事例1 和泉市における固定資産の負担軽減を受けるための要件について

大阪府和泉市による「低所得者に係る固定資産税・都市計画税の減免について」です。

出典ページ 大阪府和泉市 低所得者に係る固定資産税・都市計画税の減免について

抑えておくべきポイントとしては次の通り。

低所得者として減免申請するために満たすべき要件について

- 低所得者の基準は「個人の市民税均等割が非課税」

- 年齢に縛りがある

- 生活状態に要件がある

- 家屋の課税床面積

- 自己居住用資産以外の土地や家屋を所有していないこと

- 固定資産税及び都市計画税の合計額が5万円以下であること

固定資産税の減額は全額免除ではなく、一部免除となり課税額の2分の1の減額です。

また、固定資産税の減免の対象となる、低所得者の基準は、「個人の市民税均等割が非課税」となっています。

「均等割りが非課税」となる基準はこちらを参考にしてください。

参考 ・和泉市 住民税が課税されない人

固定資産税を支払う対象となる、住んでいる住宅のある市町村で、土地建物の所有者の年収を確認する必要があります。※市区町村から発行される非課税証明書(課税証明書)でも確認できます。

固定資産税の減免申請をするためには、これらすべての要件を満たすことが重要な条件です。

減免額について(都市計画税も減額の対象)

- 固定資産税年税額の2分の1に減額。都市計画税についても同じく2分の1に減額

一部免除の申請方法について

- 「固定資産税・都市計画税納税通知書」や身の回りを示す証書を忘れずに持参

- 固定資産税を取り扱う役所担当窓口まで行き申請

アドバイス 固定資産税が半分になれば、生活費の負担軽減に大きな貢献をします。一方、要件を満たすことができていない場合は、減額は困難なので減免申請はできません。

事例2 他の都市や市ごとの減免制度と比較|低所得者と生活保護受給者での条件の違い

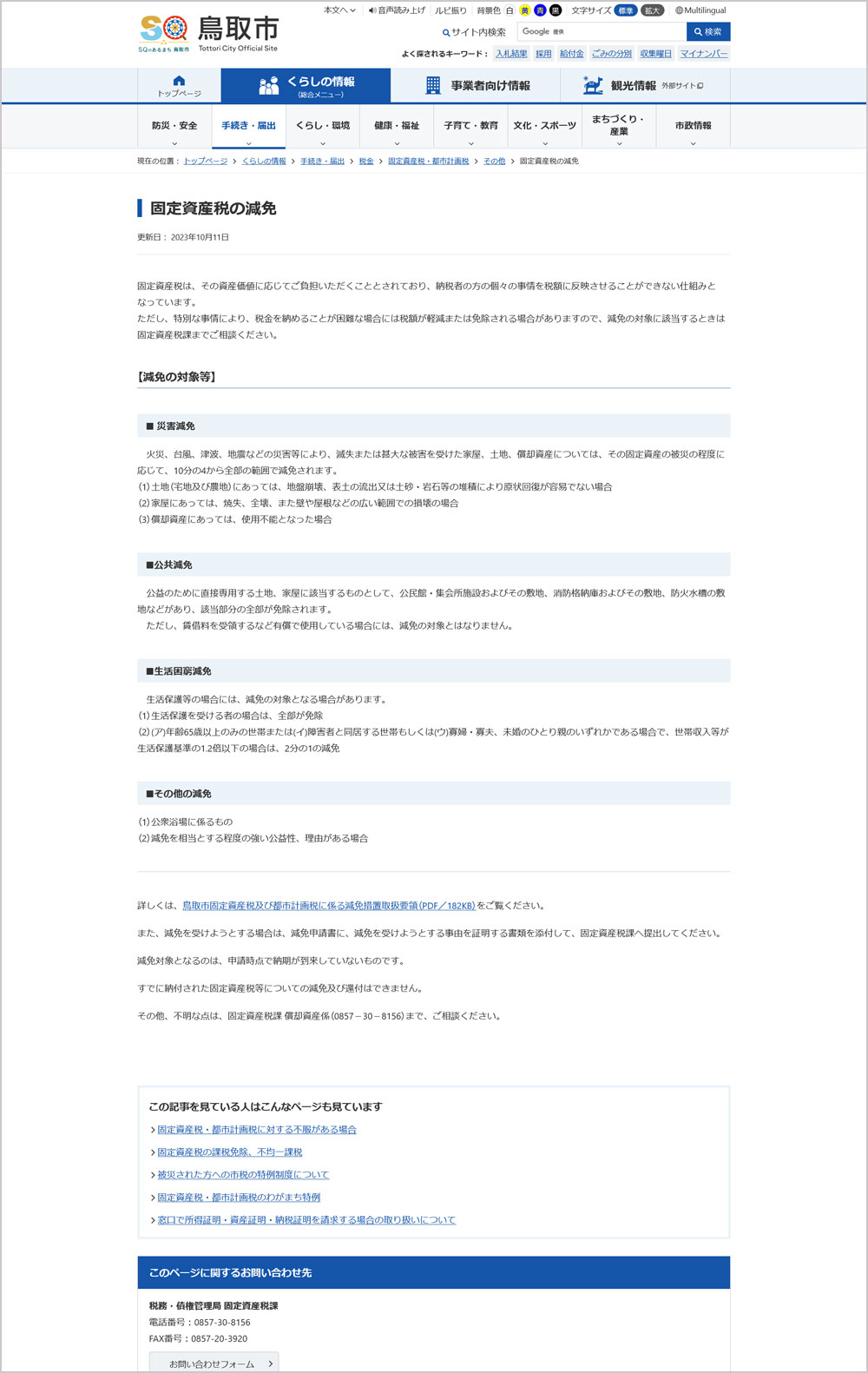

鳥取県鳥取市による、「固定資産税の減免」についての内容です。

出典ページ 鳥取県鳥取市 固定資産税の減免

低所得者と生活保護者との固定資産税の免除に関する違い

先ほどの和泉市のHP記載の内容と違う点としては、

- 生活保護・生活扶助を受ける者は固定資産税全額免除がある

- 低所得者の要件として世帯収入等が生活保護基準の1.2倍以下とされている

- 土地面積の縛りがない

- 減額される前の固定資産税及び都市計画税の合計額の縛りがない

等が確認できます。

また、生活保護、生活扶助の適用を受けている場合のみ、固定資産税免除の対象とし、低所得者(個人の市民税均等割が非課税等)に対しての固定資産税の一部免除については記載がない点も違いがあります。

低所得者による固定資産税の免除・減免に関しての注意点

このように、低所得者による固定資産税の免除や一部免除の要件については、市町村ごとに違いがあります。

また、このページでは各自治体のHPに記載されている内容を精査してまとめています。場合によってはHPに記載されていない条件・要件があるかもしれませんので、細かい要件等については確認が必要です。

低所得者の固定資産税の免除等については、各相談窓口に問合わせして、確認するようにしてください。

アドバイス 土地や建物の固定資産を売却して0円にする場合

実際にあった事例ですが、低所得者の方で相続によって住宅を所有し住んでおられた方がおられました。しかし、固定資産税が高かったため、土地・建物を売却して賃貸マンションに引っ越しされ、固定資産税の支払を0円にされました。

ただし、不動産の売却には、細かい法律が係るので注意が必要です。不動産の売却し固定資産税にをお考えの方は、こちらのページを参考にしてみてください。

参考 ・空き家の売却費用や税金控除で損しないための注意点を徹底解説

厚生労働省が定める「生活保護法による最低生活費」について解説

生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護や扶助を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立を助長することが目的です。

世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。

厚生労働省では、生活保護法による最低生活費を定めています。算定方法は次の通りです。

出典ページ 厚生労働省 生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法(平成25年8月~)

このように、いくつかの要件や基準を基に計算し算出されるため、年度や年月の経過によって最低生活費は変わっていきます。よって、常に最新の最低生活費を確認する必要があります。

固定資産税の免除や一部免除も、この趣旨を満たすものであり、生活保護や生活扶助を受けている方は、固定資産税の免除や一部免除の対象となり得ると言えるでしょう。

生活保護や低所得者の固定資産税の免除や減額についての条件を知るには、その都度各市町村の固定資産税を扱う窓口に問合せをして確認することが重要です。

固定資産税の基本概要|建物と土地の所有者にかかる税金

固定資産税は土地と建物の課税標準額に税率を乗じて算出されます。ちなみに、このページでは個人に対してかかる固定資産税について解説していますが、固定資産税は法人による土地建物の所有者にも適用されます。

固定資産税の目的としては、地方自治体の安定した財源として、地域の公共サービスやインフラ整備に役立てられています。

個人の固定資産税の税率と計算方法

地方自治体が査定する、資産の評価額(課税標準額)に基づいて計算されます。

原則として、固定資産税の税率は1.4%です。計算方法は「固定資産税額 = 固定資産税評価額 × 税率(原則1.4%)」となります。

税率は自治体によって異なるため、住んでいる場所によって負担額が変わることもあります。

災害によって被害を受けた家屋、土地、償却資産の税額一部免除について

固定資産税には特定の条件下での免除や減免制度が存在します。

このページで解説しているように、低所得者の方や生活困窮者の方に対し、固定資産税の免除や一部免除する要件があります。

その他、火災、台風、津波、地震などの災害等により、滅失または甚大な被害を受けた家屋、土地、償却資産を対象とした固定資産税の免除、一部免除の要件がある市町村もあります。

令和6年(2024年)に石川県で起こった能登半島地震のときも、固定資産税の免除や一部免除や、家屋の災害被害による補助金支給等、経済的に厳しい状況にある人々や特定の状況にある資産所有者が一定の支援を受けられる仕組みが整えられています。

固定資産税は、税負担を通じて地域社会に貢献するという側面も持っていますが、その一方で、所有者にとっては毎年のコストとして計上されるため、資産管理の重要な要素となります。

適切な資産評価や税率を理解し、必要に応じて減免制度を活用することで、賢明な資産管理と経済的効率を図ることが求められます。

ちなみに、固定資産税は土地・建物の課税標準額に一定の税額免除の基準があり、その基準に当てはまる場合は、そもそもの固定資産税は0円です。詳しくはこちらのページを参考にしてください。

参考 ・空き家の固定資産税は無料?税額0円の条件や減免する方法を徹底解説

低所得者に対する固定資産税の免除・減額に関するよくある質問と解答

Q1.低所得者の場合、固定資産税の支払免除や減税を受けることができますか?

A.低所得者が固定資産税の免除や一部免除の対象になる可能性はあります。ただし、いくつかの条件があるため、お住まいの問合せして要件等を確認してください。

Q2.生活保護・生活扶助を受けています。固定資産全は免除されますか?

A.生活保護・生活扶助を受けている方は、低所得者の方と同様、固定資産税の免除や一部免除の対象になる可能性があります。

Q3.固定資産税の減免申請の方法を教えてください

A.必要な書類を揃えて、お住まいの市町村の税務取り扱い窓口に行って提出してください。

まとめ|固定資産の税金を支払う負担が大きく払うのが困難と感じるときは役所や公的機関に相談を

国や地方自治体では、低所得による生活困窮者や高齢者、また災害被害にあわれた方を対象に、税金の免除や一部免除、納税の減額等の対策を行っています。

固定資産税の支払によって、生活に無理が生じている生活保護者の方や低所得者の方の場合は、まず住んでいる自治体に問合せして相談してください。