FOUND

-暮らしanswer-

空き家の解体・取り壊し費用の相場は?補助金が使える行政を徹底解説

・当ページには【PR】が含まれます。

・当コンテンツのおすすめやランキングの指標についてはこちらを参照。

空き家の解体・取り壊し費用の相場は以下のとおりです。

- 木造住宅・・・3万円~5万円/坪

- 鉄骨造・・・4万円~6万円/坪

- 鉄筋コンクリート造6万円~8万円/坪

20坪の空き家だと、約60万円~120万円程度が相場です。

このように、空き家の解体費用は高額ですが、自治体の解体・取り壊し費用補助金制度や解体専用ローンといった支援対策を利用できる可能性はあります。

空き家の解体費用を支払うのが難しいという方でも、空き家の取り壊しを実施するための6つの方法を当編集部が調査し、注意すべき点を詳しく解説します。

さらに、相続放棄やセルフ解体といった方法について、そのリスクや注意点などを詳しく解説します。

Contents

空き家解体費用の相場と支払えない場合の対策

空き家の解体費用は、建物の構造、面積、立地、アスベストの有無など、さまざまな要因によって変動します。

一般的な目安としては、1坪あたりの単価で計算されることが多く、総額は数百万円から数千万円になる場合があります。

建物の構造:

- 木造: 1坪あたり約3万~8万円

- 軽量鉄骨造: 1坪あたり約6万~10万円

- RC造(鉄筋コンクリート造): 1坪あたり約7万~12万円以上

- ※RC造は最も解体費用が高くなる傾向にあります。

建物の構造別の空き家解体費用の相場を、坪単価と床面積別の金額で表にまとめました。

| 木造 | 鉄骨造 | 鉄筋・コンクリート造 | |

| 坪単価 | 3万円〜5万円 | 5万円〜7万円 | 6万円〜8万円 |

| 床面積30坪 | 90万円〜150万円 | 150万円〜210万円 | 180万円〜240万円 |

| 床面積40坪 | 120万円〜200万円 | 200万円〜280万円 | 240万円〜320万円 |

| 床面積50坪 | 150万円〜250万円 | 250万円〜350万円 | 300万円〜400万円 |

一般的な30坪の空き家では、木造の場合、90万円から150万円が相場です。

鉄骨造の空き家では150万円から210万円、鉄筋コンクリート造の空き家では180万円から240万円が目安となります。

ただし、空き家の解体費用はあくまでも目安であり、実際の費用は、立地や空き家の老朽化の程度、残置物の量によって変動します。

例えば、空き家と隣接する建物との距離が狭く、足場を組むスペースが限られている場合は、追加費用が発生する可能性があります。

また、古い空き家でアスベストなどの有害物質が含まれている場合、特別に費用がかかる場合があります。

空き家の解体費用について詳しく知りたい場合は、複数の解体業者から見積もりを取り、比較検討することが大切です。

解体業者は、解体費用だけでなく、廃棄物処理費用や近隣への配慮なども含めて見積もりを出します。見積もり内容をよく確認し、不明な点は遠慮なく質問するようにしましょう。

※実際の木造空き家の解体・取り壊しの様子。

優良な解体業者の選び方

空き家の解体費用は、複数の業者から見積もりを取って比較することが大切です。 ただし、優良な空き家の解体業者を選ぶには、料金だけでなく、工事内容や対応の丁寧さも確認しましょう。 また、 業者の実績や口コミ、保険加入の有無もチェックすることがポイントです。許可を持っている信頼できる業者を選ぶことが何よりも大切です。

料金・見積もり

- 「一式」表記の危険性(詳細な内訳の重要性)

- 追加費用の発生条件の確認

- 内訳に含めるべき項目(家屋本体、基礎、庭木、外構、付帯工事、アスベスト調査・撤去費、搬出費、重機回送費、整地費用など)

工事内容・対応の丁寧さ

- * 現地調査の丁寧さ(不明点がないか、質問にきちんと答えるか)

* 近隣住民への配慮(挨拶、防音・防塵対策、工事車両の動線など)

* 契約前の疑問への回答姿勢

業者の実績・口コミ

- 具体的な実績(年間施工数、特殊物件の経験など)

口コミサイトやGoogleマップでの評価の見方

保険加入の有無

- 何の保険に加入しているか(賠償責任保険など)

- 万が一の事故時の補償範囲

許可関係

- 必要な許可証(建設業許可、解体工事業登録など)の具体的な名称と確認方法

- 「産業廃棄物収集運搬業許可」の重要性(不法投棄リスク回避のため)

取り壊し費用を抑える方法|複数の業者から相見積もりを取る

解体業者によって費用は異なるため、複数の業者から見積もりを取り、比較検討することが空き家の解体費用を抑えるコツです。 自治体の空き家解体向け補助金制度の利用と合わせて、できるだけ解体費用を削減することで、支払えない状況を回避できる可能性は高くなります。

その他、空き家の解体費用を抑えるための要点は以下の通りです。

- 補助金・助成金の活用: 自治体によっては、空き家の解体費用に対する補助金や助成金制度があるため、事前に確認・申請する。

- アスベストの有無の確認と除去計画: アスベストが含まれる場合、専門業者による除去が必要となり費用が高額になるため、事前に調査し、適切な業者を選ぶ。

- 家財の事前処分: 解体前に不要な家財やゴミを自分で処分することで、業者の撤去費用を削減する。 複数の業者から見積もり: 複数の解体業者から相見積もりを取り、費用やサービス内容を比較検討する。

- 付帯工事の確認: 庭石やカーポートなど、建物本体以外の解体範囲や付帯工事の費用を明確にする。 近隣への配慮と事前通知: 近隣トラブル防止のため、工事内容や期間を事前に伝え、スムーズな工事を心がける。

- 閑散期を狙う: 業者にとって依頼が少ない時期であれば、費用交渉がしやすくなる場合がある。

- シンプルな構造の維持: 不必要な造作物がないか確認し、解体しやすい状態にする。

家を取り壊す費用を業者に払えない時の6つの方法

解体工事は、まとまった費用が必要となるため、資金計画が重要です。解体費用は、多くの場合、一括払いでの支払いが求められ、クレジットカードでの支払いに対応していない業者も少なくありません。

そのため、手元に十分な資金がない場合は、解体工事を進めることが難しい場合があります。

解体費用の支払いが困難な場合は、いくつかの選択肢があります。

- 解体工事の補助金制度を利用する

- 解体費用専用のローンを利用する

- 不動産を売却して得た利益で解体費用を賄う

- 古家付き土地として不動産を売却する

- 不動産会社に売却する

- 賃貸物件として運用する

1. 自治体の空き家の取り壊し費用に特化した補助金制度を活用する

地方自治体から提供される補助金は、事業の費用を軽減し、経営を安定させるための有効な手段と言えます。

補助金の利用を検討することで、事業計画の実現に近づくだけでなく、地域社会への貢献にもつながります。補助金の上限額は自治体によって異なり、目安として100万円が挙げられますが、実際の金額は自治体によってばらつきがあります。

補助金の活用を検討する際は、まずはお住まいの自治体へ問い合わせて、具体的な制度内容や申請方法について確認することをおすすめします。↓

・自治体が行っている空き家の補助金・助成金の詳細な解説はこちら

2. 空家取り壊し費用専用のローンを利用する

空き家解体費用は、物件の規模や構造、立地条件などによって大きく変動します。そのため、解体工事を行う前に、費用を正確に把握することが重要です。

空き家解体にかかる費用を把握するツールも存在します。これらのツールを使えば、物件の情報を基に、概算費用をシミュレーションできます。費用面での不安を解消するために、ぜひ活用してみましょう。

空き家解体ローンは、空き家解体費用を資金調達する有効な手段です。地方銀行を中心に、空き家解体専用ローンを提供している金融機関が増えています。

住宅ローンと比較して、審査が通りやすく、担保や保証人が不要な場合が多い点が大きなメリットです。

空き家解体ローンを利用する際は、各金融機関の条件を比較検討することが重要です。借入可能額、借入期間、金利などの条件は金融機関によって異なります。

以下は、空き家解体ローンを提供している金融機関の例です。

| 金融機関名 | 借入可能額 | 借入期間 | 年利(目安) |

|---|---|---|---|

| JAバンク | 10万円〜300万円 | 5年以内 | 1.5% |

| みちのく銀行 | 500万円以内 | 6ヶ月以上10年以内 | (個別相談) |

| 秋田銀行 | 10万円〜200万円 | 5年以内 | (個別相談) |

| 群馬銀行 | 10万円〜300万円 | 6ヶ月以上7年以内 | 2.1%〜3.6% |

| 東京ベイ信用金庫 | 1万円〜500万円 | 3ヶ月以上20年以内 | 2.275%〜3.775% |

| 中国銀行 | 10万円〜500万円 | 6ヶ月以上10年以内 | 2.875% |

| 十六銀行 | 10万円〜500万円 | 6ヶ月以上10年以内 | (個別相談) |

| 四国銀行 | 5万円〜1,000万円 | 6ヶ月以上10年以内 | 1.9%〜2.4% |

| 福岡銀行 | 10万円〜300万円 | 6ヶ月以上7年以内 | 2.9% |

空き家解体ローンを利用することで、解体費用を無理なく支払うことができます。資金調達方法の一つとして、検討してみてはいかがでしょうか。

3. 空家の売却益で費用を賄う

更地渡しとは、不動産売却時に売主が建物を解体し、更地にしてから引き渡すことを指します。買主は、解体費用を負担する必要がなく、更地状態で土地を取得できます。

そのため、資金調達後に解体費用を支払う必要がないため、資金計画が立てやすく、支払いに不安を抱えている方にとって魅力的な選択肢となります。

参考 ・【2025年最新】空き家売却で損しない!売却費用・税金・注意点を徹底解説

4. 古家付き土地として売却する

建物を解体せずに売却することも検討できます。解体費用を削減できるため、経済的なメリットがあります。

ただし、築年数が20年を超える古い物件の場合、土地の価値のみで取引されるケースが多い点に留意が必要です。

さらに、需要の少ない地域では、買い手が見つからない可能性もあるため、売却前にしっかりと調査することが重要です。

5. 空家を直接不動産会社に売却する

不動産を売却する場合、選択肢の一つとして業者買取があります。これは、不動産会社に直接物件を売却する方法で、解体せずにそのままの状態での売却が可能です。

業者買取では、査定依頼を行い、提示された買取価格に合意すれば、最短で即日から1週間程度で売却手続きが完了します。解体費用を負担する必要がないため、解体費用が捻出できない場合でも売却することが可能です。

ただし、業者買取では、一般的に市場相場の約8割程度の価格で買い取られることが多い点は留意が必要です。そのため、市場で売却する場合と比べて、売却金額が低くなってしまう可能性があります。

6. 賃貸運用で取り壊し工事の費用を捻出する

老朽化し、地方にある空き家は、賃貸収入を得るのが難しい場合があります。しかし、解体せずに維持管理の手間からも解放されるため、有効活用を考える価値は高いと言えるでしょう。

空き家バンクは、空き家オーナーと借りたい人を繋ぐサービスです。自治体が運営しており、空き家の有効活用を促進することを目的としています。

解体費用を支払うことが難しい場合は、空き家バンクを通じて賃貸に出すことを検討してみてはいかがでしょうか。

参考 ・【2025年最新】空き家を賢く活用!副収入を生む最新アイデアと成功事例15選

解体費用が本当に支払えないかどうかは、ツールを使ってシミュレーションしてみることをおすすめします。

空き家の相続放棄やセルフ解体は避けるべき?

相続放棄をしても、解体費用は支払い義務が残ります。そのため、解体費用が支払えないことを理由に、相続放棄と自己解体を検討することはおすすめしません。自己解体には、トラブルや事故が発生しやすいリスクが伴います。

相続放棄しても建物の取り壊し費用の支払い義務が残る場合がある

相続放棄を行っても、空き家に関する管理義務は免除されず、解体費用を負担する必要が生じる場合があります。

具体的には、空き家を実際に使用または所有していた相続人が、管理義務を負うケースが一般的です。

例えば、被相続人と同居していた、または頻繁に空き家を訪問していたなどの状況においては、相続放棄をしたとしても管理義務が発生する可能性が高いと考えられます。

管理義務には、空き家の荒廃を防ぐための維持管理が含まれます。また、解体する場合には解体費用の支払いも義務付けられます。

空き家解体補助金|自治体の支援給付金で費用を抑えよう

「空き家を解体したいけど費用が心配…」「少しでも費用を抑えたい」とお考えではありませんか? 実は、空き家の解体費用の一部を補助してくれる自治体があります。

ここからは自治体から給付される空き家解体補助金について解説します。 国土交通省の補助金制度や、東京都荒川区の空き家解体補助金など、具体的な例も紹介。

また、補助金の申請方法や注意点、空き家を放置することで発生するリスクについても詳しく解説します。 本記事を読めば、空き家解体補助金を活用して費用を抑える方法がわかります。

国土交通省の補助金は自治体が対象日本の空き家問題は深刻化しており、国土交通省は「空き家対策総合支援事業」を通じて、自治体への支援を強化しています。

この事業では、国から自治体への支援金に加え、個人が空き家解体を行う際に、自治体からの補助金が受けられる仕組みが整えられました。

空き家の解体補助金は自治体から給付される空き家解体には、補助金制度が活用できる自治体があります。

補助金制度は、自治体によって条件や給付額が異なりますが、一般的に解体費用の1/5から1/2程度が支給されます。

参考 各自治体の空家解体費用の補助金の内容

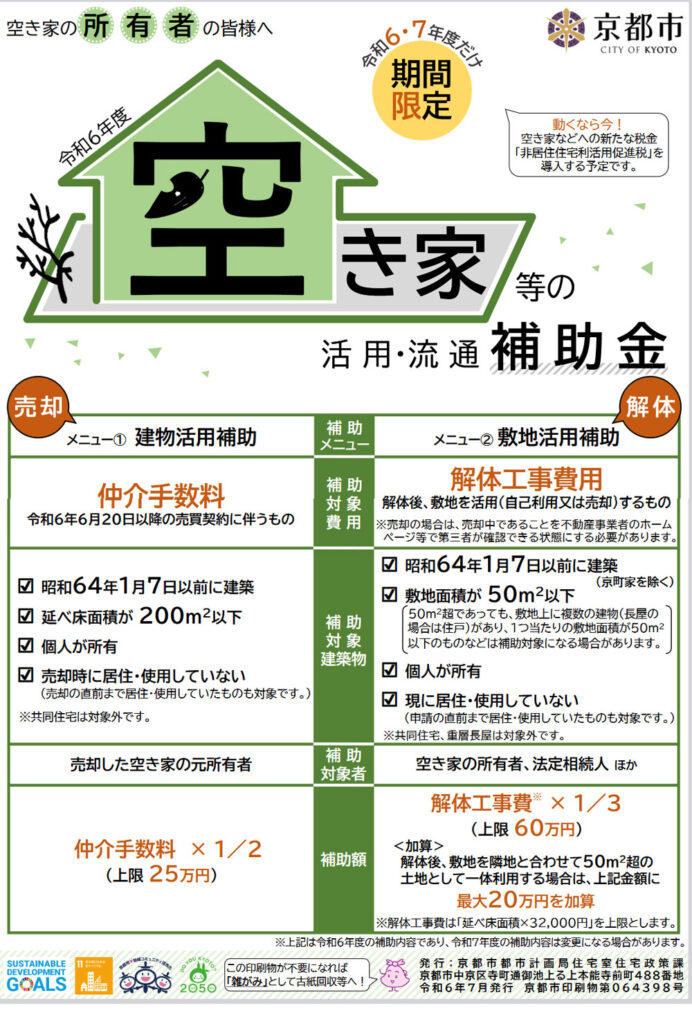

当社の地元「京都市」の空き家解体補助金制度の内容です。(令和6年度~令和7年度)

引用元:京都市公式サイト

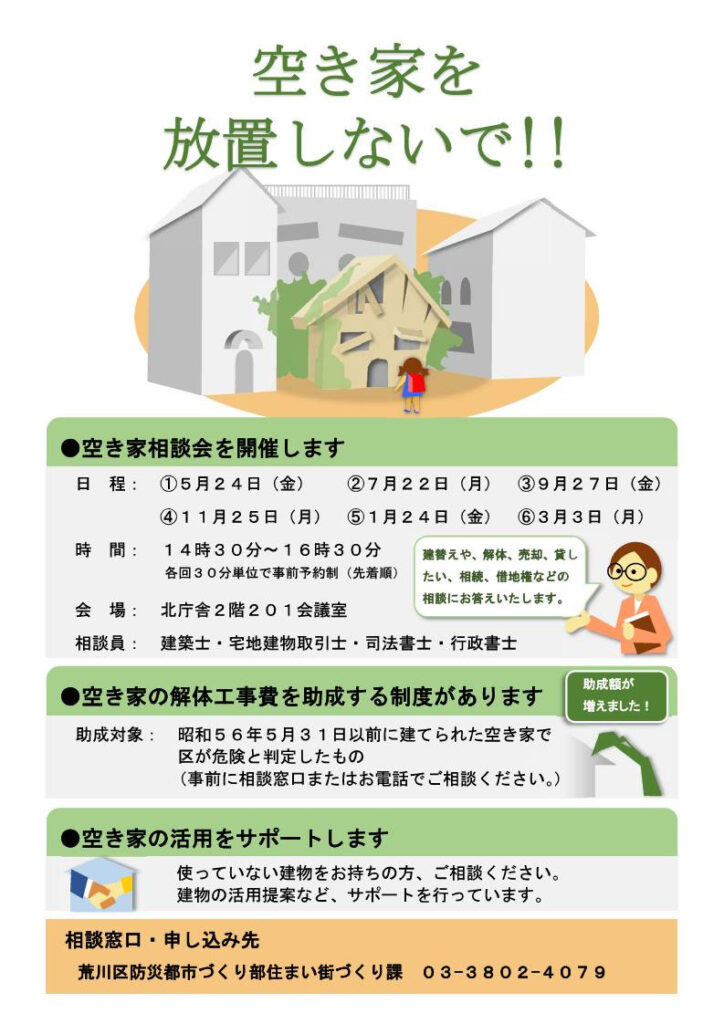

東京都荒川区の空き家解体工事助成金の内容です。相談会もおこなわれています。

引用元:東京都荒川区公式サイト

八王子市の空き家解体工事補助金の内容です。

引用元:東京都八王子市公式サイト

神奈川県厚木市の空き家解体工事補助金の内容です。

引用元:神奈川県厚木市公式サイト

空き家を解体して更地にする場合も、行政の補助金が使えます。解体費用の2分の1が補助金で残りの2分の1の解体費用は無料。よって、更地にしたのち駐車場等の有効活用もしやすくなるでしょう。

ただし、空き家を解体して駐車場にする場合、固定資産税が上がるデメリットもあります。空き家の固定資産税に関する情報は、こちらのページを参考にしてください。↓

参考 ・空き家の固定資産税は無料?税額0円の条件や減免する方法を徹底解説

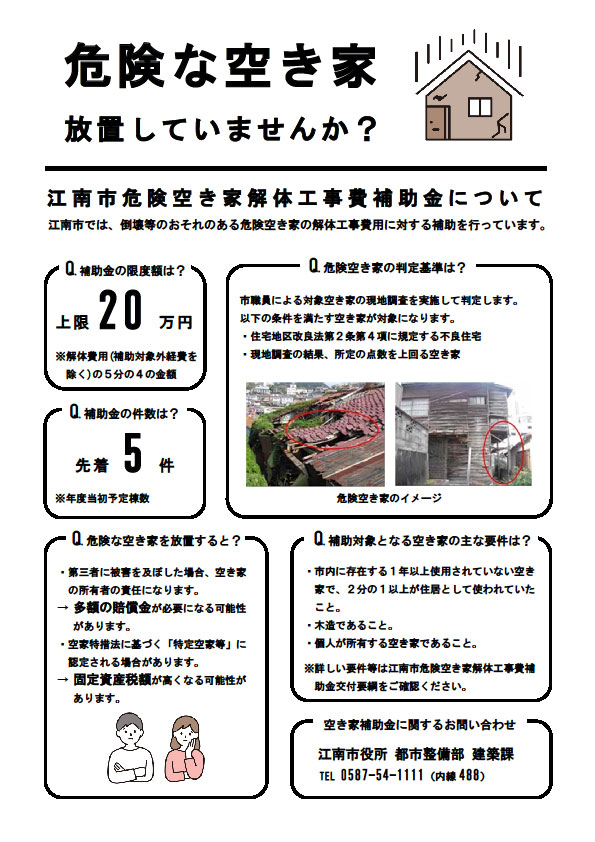

愛知県江南市の空き家解体工事補助金の内容です。

引用元:愛知県江南市公式サイト

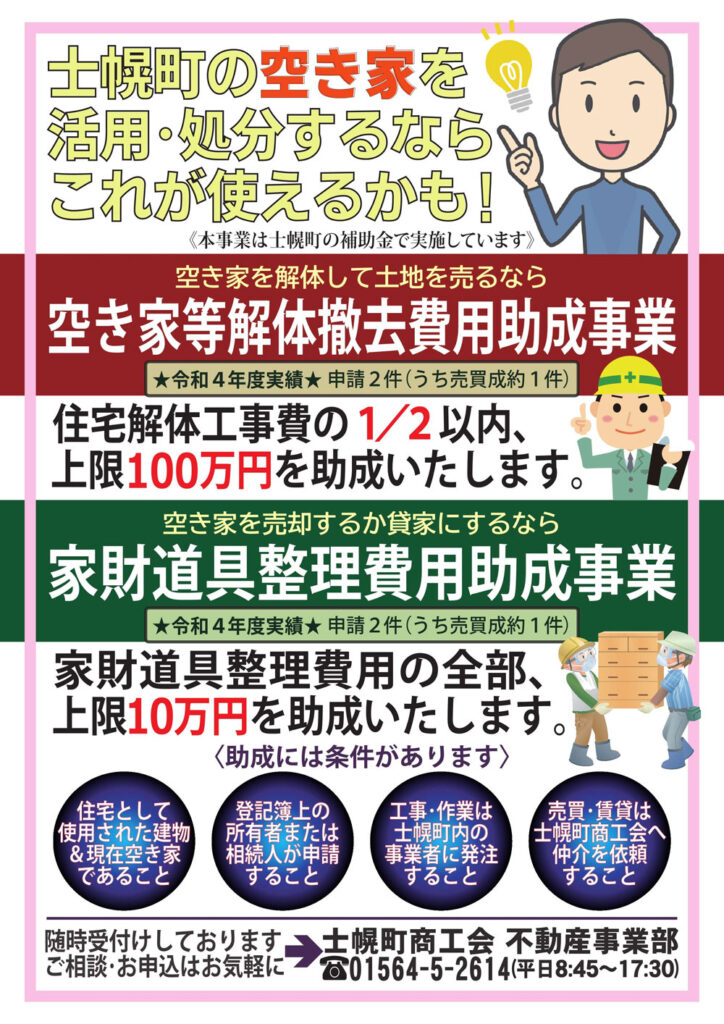

北海道士幌町の空き家解体工事補助金の内容です。

引用元:北海道士幌町公式サイト

北海道では空き家解体・有効活用ローンもあります。

引用元:北海道銀行公式サイト

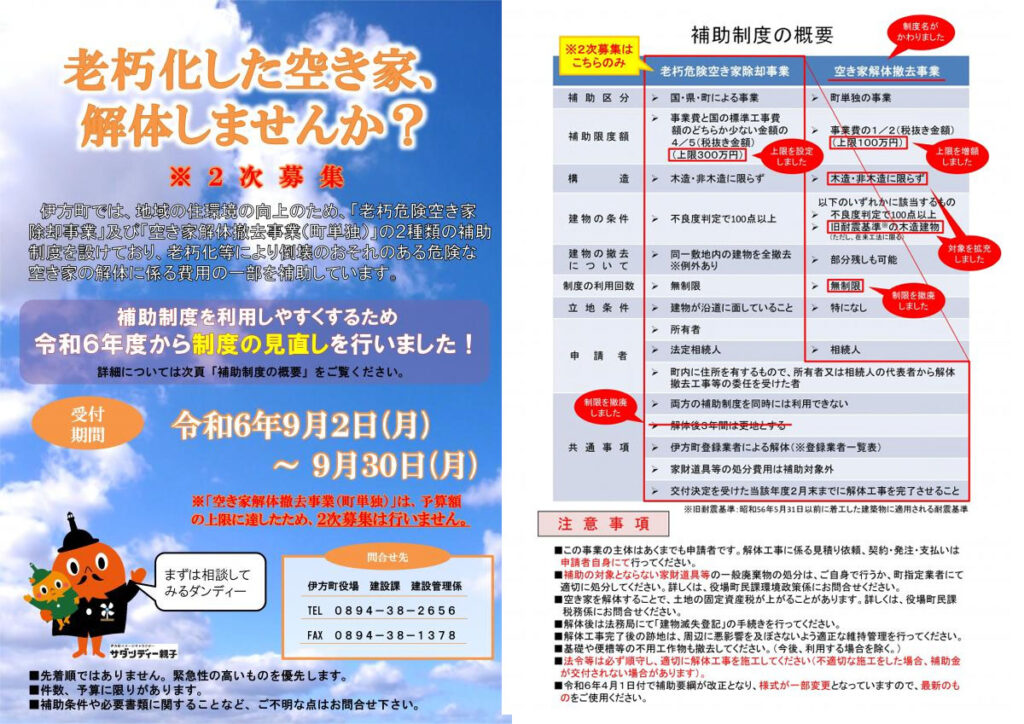

愛媛県伊方市の空き家解体工事補助金の内容です。

引用元:愛媛県伊方市公式サイト

青森県八戸市の空き家解体工事補助金の内容です。

引用元:青森県八戸市公式サイト

全国の都道府県が導入している空き家解体工事補助金・助成金の調査をしてみると、各自治体によって補助金額に差があります。

あなたの住んでいる各都道府県・市町村の空き家解体工事補助金を確認してみましょう。 補助金支給の目的は、不法投棄や放火などの犯罪行為の防止、街の景観維持、近隣住民への被害防止などです。

特に、老朽化が著しい空き家や、近隣に悪影響を及ぼす可能性が高い空き家は、国土交通省が定める「特定空き家」に該当するケースが多く、補助金の対象となる可能性が高まります。

空き家解体で利用できる補助金の上限は100万円空き家を解体する際に利用できる補助金額は、地域によって大きく異なりますが、平均的には20万円から100万円の範囲内となっています。

しかし、自治体によって上限金額だけでなく、解体工事費用に対する補助率も異なるため、注意が必要です。

具体的にどの程度の補助が受けられるのか、お住まいの地域の自治体ホームページや窓口で、空き家解体補助金制度に関する情報を調べることをおすすめします。

「都道府県別」空き家補助金の申請手続き条件等について

【2025年最新】空き家解体に利用できる補助金の例空き家解体の補助金制度は、自治体によって内容が異なります。ここでは、具体的な例として、複数の地域における制度をご紹介します。

東京都では、空き家解体等促進事業として、解体費用の補助を行っています。

補助額は、空き家の延床面積に応じて最大50万円です。対象となるのは、東京都内に所在する空き家で、所有者が個人または法人である物件です。解体が完了し、東京都が定める条件を満たす必要があります。

神奈川県では、空き家対策促進事業として、解体費用の補助を行っています。補助額は、空き家の延床面積に応じて最大30万円です。

対象となるのは、神奈川県内に所在する空き家で、所有者が個人または法人である物件です。解体が完了し、神奈川県が定める条件を満たす必要があります。

愛知県では、空き家対策推進事業として、解体費用の補助を行っています。補助額は、空き家の延床面積に応じて最大20万円です。

対象となるのは、愛知県内に所在する空き家で、所有者が個人または法人である物件です。解体が完了し、愛知県が定める条件を満たす必要があります。

大阪府では、空き家対策事業として、解体費用の補助を行っています。補助額は、空き家の延床面積に応じて最大40万円です。

対象となるのは、大阪府内に所在する空き家で、所有者が個人または法人である物件です。解体が完了し、大阪府が定める条件を満たす必要があります。

福岡県では、空き家対策事業として、解体費用の補助を行っています。補助額は、空き家の延床面積に応じて最大30万円です。

対象となるのは、福岡県内に所在する空き家で、所有者が個人または法人である物件です。解体が完了し、福岡県が定める条件を満たす必要があります。

これらの情報はあくまでも例であり、自治体によって制度内容は異なります。空き家解体の補助金制度を利用する場合は、お住まいの地域の窓口にお問い合わせください。

東京都墨田区の空き家解体補助金東京都墨田区では、区内にある老朽化が進み危険な状態にある空き家を撤去する際に、費用の一部を助成する「老朽危険家屋除却費等助成制度」を設けています。

これは、区内の住宅環境の改善と安全なまちづくりを目的とした制度です。

助成対象となるのは、住宅の状態評価において不良度が100点以上と判定された「不良住宅」とされ、所有者は、宅地取引・不動産業者以外の中小企業も含みます。

助成を受けるためには、空き家を完全に解体し更地にする工事を、助成の承認を得た後に着手し、助成年度の2月末までに完了させる必要があります。

ただし、助成を受けるには、その他にもいくつかの条件を満たす必要があります。

助成金額は、除却費用の1/2とされ、上限は50万円です。ただし、空き家の場所や状態によっては、上限が100万円から200万円まで引き上げられる場合があります。

助成対象となるのは、不良住宅と認定された空き家を所有している方です。

助成対象となる工事は、空き家の解体工事で、更地にするまで行う必要があります。

助成の承認を得た後に工事を開始し、助成年度の2月末までに工事を完了させる必要があります。

空き家解体の補助金を給付してもらう流れ空き家解体の補助金制度を利用する際には、申請に必要な書類や手続きのタイミングを正しく理解することが重要です。

補助金交付までの流れ

自治体からの補助金が交付されるまでの流れは、概ね以下のとおりです。

まず、空き家解体の計画を立て、補助金の交付要件を満たしているかどうかを確認します。

次に、計画に基づき、該当する自治体に補助金の申請を行います。

自治体は申請内容に基づき、現地調査などを行い、補助金の交付可否を判断します。

自治体が補助金の交付を決定した場合、申請者に通知されます。

補助金の交付決定後、解体工事を開始します。

解体工事が完了したら、自治体に報告を行います。

自治体は報告内容に基づき、補助金を交付します。

なお、自治体によって申請書類や手続きが異なる場合があります。具体的な内容については、お住まいの自治体に直接お問い合わせください。

補助金の交付申請は解体工事前に解体工事の補助金申請は、多くの場合、解体工事に着手する前に完了させる必要があります。

申請の時期が適切でない場合、工事開始後の作業は補助金の対象から外れてしまい、補助金を受け取ることができなくなる可能性があります。

さらに、補助金には年度ごとに申請期間が設けられていますが、予算が上限に達すると受付が終了してしまう場合もあるため、早めの確認と申請が推奨されます。

自治体の補助金給付対象の審査自治体から補助金を受け取るためには、厳しい審査をクリアする必要があります。

審査では、空き家の老朽化の程度や周辺住民への危険性など、多岐にわたる項目が評価されます。現地調査が必要となるため、審査結果が出るまでには、通常1ヶ月程度の期間を要します。

時期によっては、審査の混雑状況によってさらに時間がかかる可能性も考慮し、余裕を持ったスケジュールを立てることが重要です。

解体工事の実施空き家解体時には、多くの自治体で市内に所在する解体業者が解体作業を行うことを義務付けています。

手続きには一定の期間と必要書類の提出が求められ、届け出を怠ると罰金が科される場合もあります。解体業者は、一般的に必要な手続きを代行するため、信頼できる業者を選ぶことが重要です。

自治体へ必要書類を提出後に補助金が給付解体工事が完了したら、次は行政機関への完了報告と必要な書類の提出が必須です。

一般的には、領収書や証明書などの書類が求められますが、自治体によって必要な書類が異なるため、事前に確認し、解体業者に準備を依頼できる書類があれば、早めに行動を起こすことが重要です。

補助金は工事が完了してから支給されるため、解体費用は事前に支払う必要があります。資金計画は余裕を持って立て、スムーズな解体工事の完了を目指しましょう。

空き家解体をする際の注意点空き家解体の補助金制度を利用する際は、いくつかの重要な点に注意が必要です。

補助金の対象となる空き家: 補助金を受けられる空き家は、必ずしもすべての空き家が対象ではありません。

一般的に、老朽化や倒壊の危険性があり、放置することで近隣住民の安全に影響を及ぼす可能性のある空き家が対象となります。具体的な要件は自治体によって異なるため、事前に確認が必要です。

申請手続き: 補助金を受け取るには、必要な書類を揃えて、所定の手続きを行う必要があります。具体的には、空き家の所有者であることを証明する書類、解体工事の計画書、見積書などが求められます。

申請に必要な書類や手続きの詳細については、管轄の自治体へ問い合わせてください。

補助金の金額: 補助金の金額は、自治体によって異なり、空き家の規模や解体工事の費用によっても変動します。

自治体によって、補助金の支給上限額が設定されている場合もあります。詳細な金額については、申請前に自治体に問い合わせて確認しましょう。

補助金の支給: 補助金は、解体工事が完了し、自治体の検査に合格した場合に支給されます。解体工事が完了した後、自治体に報告を行い、検査を受け、合格すれば補助金が支給されます。

空き家解体の補助金を利用する際は、事前に自治体へ問い合わせ、対象となる空き家かどうか、申請に必要な書類、補助金の金額などを確認するようにしましょう。

これにより、スムーズに補助金申請を進めることができます。

補助金の条件は自治体によって異なる空き家解体にかかる費用を抑えるためには、自治体から支給される補助金の活用が有効です。

補助金制度は全国各地で実施されていますが、対象となる空き家や支給額、申請方法などは自治体によって異なります。

そのため、補助金制度の利用を検討している場合は、まずはお住まいの自治体の窓口に問い合わせて、詳細な条件や手続きを確認することが重要です。

自治体によっては、補助金制度が設けられていない場合もあります。そのため、事前に確認しておくことがおすすめです。

また、補助金の申請には、必要な書類や手続きが伴う場合もありますので、余裕を持って準備を進めるようにしましょう。

- 補助金の対象となる空き家

- 補助金の金額

- 申請に必要な書類

- 申請の手続き

これらの情報は、自治体のホームページや窓口で確認できます。

補助金制度を活用することで、空き家解体の費用負担を軽減できる可能性がありますので、積極的に活用することを検討してみてはいかがでしょうか。

自治体によって対象となる工事内容が異なる空き家を解体して更地にする場合、ブロック塀や樹木、瓦礫の撤去費用は高額になることがあります。

しかし、自治体によっては、これらの解体費用の一部を補助金として支給している場合があります。補助金の対象となるのは、空き家の解体だけでなく、ブロック塀や樹木などの撤去費用も含まれるケースがあります。

ただし、補助金の対象範囲は自治体によって異なるため、事前に確認が必要です。自治体によっては、ブロック塀や瓦礫の撤去費用を別の補助金として支給している場合もあるため、役所に問い合わせてみると、解体費用を軽減できる可能性があります。

土地の固定資産税・都市計画税の減免措置が受けられなくなる固定資産税と都市計画税は、住宅用地として利用されている空き家に対して減税措置が適用されます。

これは、住宅用地として利用されている建物とその敷地が、特例措置の対象となるためです。空き家を解体すると、この特例措置の適用を受けられなくなり、税金が増加する可能性があります。

解体後の税金負担は大きくなる可能性があるため、解体前に税金の状況を事前に確認しておくことが重要です。

都市計画税は、市街化区域内にある土地や建物に課される税金です。固定資産税とは別に課税されます。

空き家を放置すると罰金が発生?リスクと回避方法空き家を放置すると、さまざまな法的リスクが発生する可能性があります。

自治体から勧告や命令が出され、それに従わない場合は、追加の罰金が科せられるケースも少なくありません。

特に、特定空き家として指定された場合は、最大50万円の過料が課せられるため、注意が必要です。

これは、空き家による危険や景観悪化などを防止するための措置です。

空き家の解体には、手続きや時間が必要となるため、早期に専門業者に相談し、自治体への申請を行うことが重要です。

空き家解体費用対策まとめ

空き家解体費用は、物件の状態や規模によって大きく変動し、思わぬ出費となることも少なくありません。しかし、解体費用が払えない場合でも、諦める必要はありません。

本記事で紹介した6つの方法を活用することで、状況に合わせて最適な解決策を見つけることができます。補助金制度の活用や売却による資金調達、賃貸運用など、様々な選択肢を検討し、安心できる未来に向けて進んでいきましょう。

iAnswer株式会社編集部

加藤 明久(Akihisa Kato)

found総編集部統括主査